TOPICS

「失われた30年」という言葉が示すように、90年代前半に1位だった日本の国際競争力は2022年には34位となっています(出典:IMD世界競争力ランキング)。その原因として、バブル経済の崩壊や少子高齢化などが挙げられています。これらに加え、日本の大企業がアカデミアやスタートアップ、他の企業といった社外組織と連携せず、外部から先端技術や新たな発想を取り入れていくオープンイノベーションに消極的だったこと、すなわち、かつての成功モデルであった自前主義によるクローズドなイノベーションを変えなかったことが、技術立国と言われた日本の国際競争力が低下した最大の要因と考えられます。

この視点をもとに、近年の経済産業省では国内企業の産業競争力強化に向けてオープンイノベーションへの取組を後押しすることを主要政策の一つに掲げています。その中の重点施策に、企業が大学と連携して行う産学連携をよりいっそう活発化させようとする取り組みがあります。近年は産学連携の中からイノベーションや有望なスタートアップが誕生していますが、日本が持つ潜在的なポテンシャルからすれば、まだまだ成果を拡大する伸び代があると経済産業省は見ています。そうした考えの下、文部科学省と連携し、2016年に「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」を策定しました。次いで2022年には、産学連携による共同研究の推進の妨げとなる垣根を払拭する目的で同ガイドラインの【追補版】を取りまとめています。

今回は、この【追補版】の策定を牽引した経済産業省イノベーション・環境局の川上大学連携推進室長に、大学と産業界の共同研究においてボトルネックとなっているものは何か、そしてその課題をどのように解消しようとしているかについて、産学共同研究の主役となる博士人材の活躍への想いを含めて語って頂きました。

※本文内に挿入している画像はクリックすると拡大されます

(掲載開始日:2025年4月25日)

川上様が室長を務められる大学連携推進室のミッションをご紹介下さい。

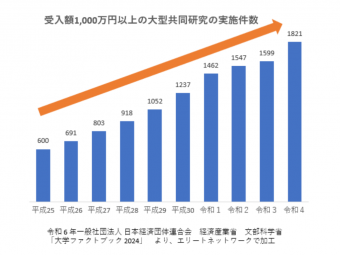

経済産業省は、文部科学省とともに、2016年に「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」を策定し、その成果を可視化できるようデータを整理しました。大型の産学共同研究は、右肩上がりに令和2、3年度のコロナ禍を挟んで、増加しています。

経済産業省のイノベーション・環境局 大学連携推進室は、日本の産業競争力を強化するために、産業界側から大学との産学連携を活性化させる方策を考え、大学と産業界の接点を創っていくミッションを担っています。

産学連携の推進に関しては文部科学省と内閣府も取り組んでいますが、両府省との協力関係は深く、建設的な意見を交わすミーティングの機会を多く持っています。特に文部科学省とは、後述する「産学連携ガイドライン」、「博士人材の民間企業における活躍促進に向けたガイドブック」を共同で作成するなど、かなり深く連携して取り組んでいます。

これまで、産学連携に対する一般的な考え方や認識は、大学が実施した研究の成果や知財を企業が受け取り、事業に役立てるというものでした。これはこれで重要ですが、現在では組織対組織という言葉が広まっている通り、大学と企業がトップマネジメントも含めて組織同士で対峙して、共通の価値の創出を図るべく、共同研究を中心に据えながら、オープンイノベーションの深化・拡大や、共同で人材育成を進める連携へとアップデートされています。

かつて、産学連携の参加大学は旧帝大が大半でしたが、最近は地方を含む国公立大学や私立大学の取組も活発ですし、産業界のオープンイノベーションへの意識もかなり強くなってきています。こうした中で、少しでも企業でのイノベーションに繋がる産学連携を増やそう、そのための仕組を作る貢献をしていこうというのが我々のミッションと捉えています。

川上様が主導なさった産学連携ガイドライン【追補版】はどのような内容ですか。

活発な産学連携を妨げる障壁として、欧米と違い企業から実経費以上の予算を受け取ってはならないといった不文律が従前から存在しました。【追補版】では、このような報酬に対する懸念を払拭するよう実例を挙げて示しました。

「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」の初版が策定されたのは2016年。この頃は、東大のみが産学連携本部を持っており、多くの大学が組織を挙げて産学連携を行っている状況にはありませんでした。こうした中で初版では、産学連携本部の設置や間接経費の考え方、知財マネジメントなど、大学の産学連携機能を強化する上での処方箋を提示しました。その後、旧帝大を中心に取組が進展していきました。

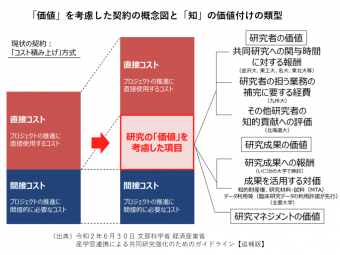

私が大学連携推進室長として策定を担当した2022年に策定したガイドライン【追補版】では、具体的に産学連携を進める上での大学側の懸念点を払拭し、メリットを明確にして具体的なプラクティスを提示しています。特に焦点を当てたポイントの一つに、共同研究における「知の価値付け」があります。

産学連携が活発で共同研究の成果も上がっている欧米では、企業が共同研究相手の大学に資金を供与する場合、その予算額は研究に直接的に必要な実費や間接経費にとどまらず、研究に参画する教員の人件費や、研究成果の価値に基づく対価も含まれることが一般的です。このため、大学や教員にとっては、共同研究に参画し、成果を挙げることへのインセンティブが明確になっているわけです。

ところが、少なくとも2020年ごろまでの日本の産学共同研究では、大学は実費や一定の間接経費以上の予算を受け取ってはならない、といった誤った理解が浸透していました。共同研究に参画する大学教員の人件費や、研究成果の価値に基づく対価を大学が受け取ると、運営費交付金や私学助成が削られるのではないか、税制上問題があるのではないかというような都市伝説的な誤解に基づく懸念があったのです。こうした誤解があったことにより、特に大学教員にとっては、共同研究をやって仮に成果を挙げても、企業から実費分しか受け取れないですから、あまりインセンティブが見えない状況だったわけです。当時、共同研究を「頑張ってやっても忙しくなるだけ」と仰る先生も実際にいらっしゃいました。

しかしながら、我々が文部科学省や会計士の方々とも相談して調べたところ、制度上は何の問題もないことが判明しました。【追補版】では、こうした実費以上の対価を受け取ることへの懸念は誤解であり、大学側が教員の人件費や研究成果の価値に基づく対価、すなわち、企業が払うと言う資金はいくら受け取っても問題ないということを明確にしました。大学側が制度上のグレーゾーンだと考え、研究に二の足を踏んでいる認識の多くが、制度的にホワイトであると示したわけです。近年、日本企業の中にも、特定の大学、特定の研究者と本気で研究をやりたい、そのためには直接経費、間接経費を超えて、例えば数千万単位、億単位の資金を拠出しても良いというところも出てきており、実際にそのような事例も増えています。まさに、このような場合での企業が出してもいいという資金の総額と経費との差分が大学の「知の価値」です。この「知の価値」の部分を大学側が安心して受け取ることができれば、米国のように大学や教員のインセンティブが明確になり、より価値のある、成果の出る共同研究が増えるのではないかと考えています。

【追補版】では、このような「知の価値」という概念と、これを受け取るための具体的なプラクティスを提示し、企業が認める「知の価値」に基づく対価が大学にしっかりと投資される仕組を確立することにより、本気の産学連携が増えていくことを期待しました。

ちなみに、2020年の【追補版】の公開直後はコロナ禍の最中で、企業の産学連携への投資額は減少するものと思われました。ところが実際には、公開直後から「知の価値付け」をした数多くの産学連携が組成されました。多くの大学では、コロナ禍とは関係なく、2020年以降、企業からの資金獲得額が右肩上がりに増えています。また、獲得した資金を効果的に活用する事例も出てきており、例えば、ある大学では【追補版】を参照し、「知の価値付け」により獲得した資金をもとに、共同研究のコーディネーターを新規に雇用し、マーケティングを強化したことで、産学連携がさらに加速したと聞いています。【追補版】が一つのきっかけとなって、大学の皆さまの取組が活発になり、「知の価値」のある共同研究が増えることにより、大学の産学連携機能が強化され、さらに共同研究が増えていくという好循環が生まれてきたことは非常に良かったと思っています。

博士が活躍する場の創出に川上様が心血を注がれる原点はどこにあるのでしょうか。

「博士」とは学問を究めた者に与えられる学位ですので、社会全体の憧れの存在であるはずです。私自身は勉強が得意ではありませんが、子どもの頃から「博士」というものに憧れを抱いてきた一人です。他方で「博士」の皆さんが、それに見合ったポジションを与えられているのか。もちろん、イノベーティブな成果を創出して国際的にも著名となった学者の方もいらっしゃれば、大学で活躍されている方も多数いらっしゃいます。しかし、少なくとも日本においては、必ずしも、十分なステイタスにはなっていないのが現実ではないでしょうか。安定したポジションになかなか就けないポスドクの方々が少なくない事実もあります。特に民間志望の方は博士後期課程に進まない選択をされる場合が多いです。本来であれば、民間志望であれ、アカデミア志望であれ、学問に卓越した能力を持ち、たゆまぬ努力をされる優秀な方は、当然に博士を目指していくというのがあるべき社会の姿ではないでしょうか。

だが、今の日本社会は必ずしもそうはなっていない。学問を究めた「博士」が有する本来の価値を正当に認めていない社会はおかしいのではないか。これが根本的な問題意識としてあります。

博士人材が社会で本来の実力を発揮するにはどのような変革が必要なのでしょうか。

博士人材が本来の価値を発揮して活躍する場は、もちろんアカデミアの世界が主たるところになってくるかと思いますが、産学連携ガイドラインが提示するような企業と大学が本気で進める大型の共同研究であったり、企業の中でも研究現場のみならず、多様な場面、キャリアパスが考えられます。この点で参考になるのが米国と韓国です。両国では2000年から博士号の年間取得者数が約3倍に伸びています。ちなみに英国も2倍近く伸び、ドイツは元々の取得者数が人口比で高い水準でした。一方で日本の博士号取得者数に変化はほとんどありません。

では、米国や韓国で3倍にまで増えた博士人材は、どのようなキャリアを歩むことになったのかを調べたところ、アカデミアポストはそれほど増えておらず、多くの博士はグローバル企業やスタートアップをはじめとする産業界で積極的に吸収されていたのです。在学中、あるいは学位取得後すぐに起業した博士もいるでしょう。2000年以降も産業競争力を強化してきた両国において、博士人材は重要な役割を果たしています。

こうした事実に、日本の企業経営者の多くの方々も気づいています。2024年の2月に、日本経済団体連合会(経団連)が、博士を正面から取り上げた初めての提言である「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」を発表されました。この動きに象徴されるように、博士という高度人材に活躍してもらうことが、競争力創出の有効な手段となることに気付いている企業経営者は大企業を中心に増えてきています。

他方で、なぜ産業界の博士人材の登用が期待以上に進まないのか。これまでの日本企業の人事・採用慣行が博士人材の登用にマッチしていないという課題があると見ています。日本企業で一般的な新卒一括採用は学士を中心とした新入社員の大量採用においては確かに効率が良い仕組みです。しかし、それは入社後に業務に必要なスキルを改めて習得するための教育研修を施すことを想定して採用する学士レベルにはマッチしても、すでに専門性を極めた博士には、当人の納得感を含めて、不都合な面が出てきます。博士の採用拡大を新卒一括採用の中で、ただ行えば良いのではなく、一人一人の博士の能力と専門性を見極め、自社に必要な高度人材とをマッチングするプロセスを確立しなければ、有効な採用には至らないと考えられます。新卒一括採用を完全に否定するわけではないですが、キャリア(経験者・中途)採用のような個別アプローチを博士の採用に取り入れていくことが、博士と企業の最善の出会いをもたらすのではないかと思っています。

こうした考えの下、企業(特に人事部門)と大学の双方が具体的に行動に移すための「博士人材の民間企業における活躍促進に向けたガイドブック」を文部科学省と一緒に作成し、3月26日に公表しました。ガイドブックでは、企業向け手引きとして、①経営方針と人材戦略を連動させる方法、②新卒一括採用にこだわらない採用方法(通年採用や経験者採用のような手法の活用)、③初任給やキャリアパスの多様な設定などを例示しています。また、大学向け手引きとして、①博士人材の就職支援を行う組織の設置、②多様な進路を見据えた博士課程の編成、③修了後の進路などの情報公開の方法などを例示しています。今後、ガイドブックの普及を進めることなどにより、企業での博士人材の活躍を促進し、企業からイノベーションを起こせる環境整備を進めていきたいと思っています。是非皆さまにもご覧いただきたいです。

欧米では企業経営者の多くがPh.D.(日本における博士の学位)ホルダーです。専門スキルに加え様々な領域の理解を深められるトランスファラブル・スキルを有する博士人材は、高度な研究能力だけでなく、高度な経営手腕を発揮できるという考えも浸透しているようです。日本でも多くの博士人材が企業で活躍するようになる状況になり、研究現場のみならず、経営層にも多く入っていくようになれば、日本企業のポテンシャルに見合った産業競争力の強化に繋げることが出来るのではないかと考えています。

博士・ポスドクへの応援メッセージをお願いします。

今後、AIや量子コンピュータ、EV,、再生可能エネルギー、ヘルスケア技術、バイオテクノロジー等々高いテクノロジーが普及していく中で、博士の持つトランスファラブルなスキルが大いに期待されます。博士の皆さんが世界を変えて欲しいと思います。

学ぶことが好きで、それを極めていくことで博士になることを思い描く子どもたちは今もたくさんいらっしゃいます。博士の皆さんは、そうした子どもたちの目標であり憧れの存在です。

産業競争力を強化していくという視点からも、今、博士の価値は高まっています。具体的に博士とは、日常的に英語で最先端の論文を読みこなし、展開、応用できる能力を持つ、今後イノベーションを起こしていく上で不可欠となる高度人材そのものだと思います。これからAIや量子など、社会を大きく変えていくテクノロジーが急速に進展していく中、専門分野を超えて世界中の英知にアクセスしつつ、活躍出来る博士の高い専門性や、トランスファラブルなスキルの価値は、益々高まっていくと考えられます。

そうした博士人材の活躍する場が今もまだまだ不十分なのは、社会の側の問題に他なりません。私たち経済産業省はそうした現況を改善していくために汗をかいていきたいと思います。