博士の先達に聞く

“ Doctors, Be a Catalyst ! ”…若手博士に、 世界を大きく変容させる触媒になれと、 奮起を促す野依特別教授。

-

-

※Catalyst = 触媒

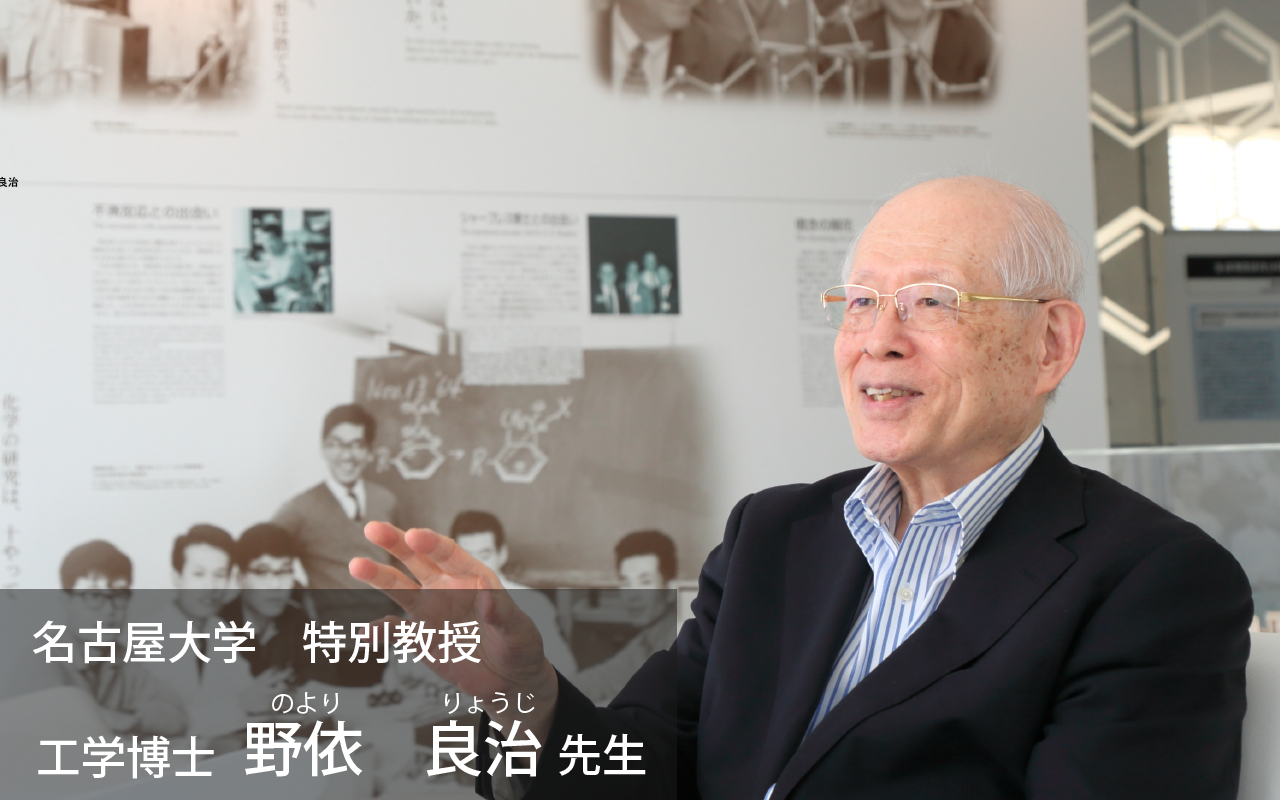

日本を代表する科学者の一人として知られる、ノーベル化学賞の受賞者である野依 良治(のより りょうじ)先生。その野依先生を座長とする野依フォーラム若手育成塾の11回目が、2025年7月25日(金)から2日間に亘って名古屋大学野依記念物質科学研究館にて開催されました。

野依フォーラムは、有機化学に関するイノベーションを主要テーマとする有志討論会です。初回は2000年でした。近年になって顕在化した日本の化学工業界の国際競争力の低下傾向を反転し、中長期的な視野で産学連携環境を築くこと、そして、日本の産業界に寄与する独創的な研究成果を創出する風土を醸成していくことを趣旨として始まりました。若手育成塾は、その一環として過去10回に亘って行われてきました。

第11回目の今回も、企業での活躍を目指す11名の博士課程学生及び博士研究員を日本各地から選抜。産業界からも、日本を代表する化学系大手企業各社が育成塾の意義に共鳴して支援参画をしています。

当日は、冒頭に野依先生からの講話と質疑応答が行われ、その後に11名各自の英語による研究発表と産学双方からの質疑応答を実施。続いて翌日にかけて、企業が提供する話題について産学の垣根を越えて議論し合い、互いに切磋琢磨する機会が設けられました。

今回は、この野依フォーラム若手育成塾における野依先生の講義サマリーをレポートするとともに、野依先生へのインタビューを行い、野依先生が若手博士人材にかける期待や価値観、あるべき支援環境などについて、率直な想いをお聞きしました。

<野依先生の主な受賞・顕彰>

日本学士院賞(1995年 日本)

アーサー・C・コープ賞(1997年 アメリカ合衆国)

文化功労者(1998年 日本)

キング・ファイサル国際賞(1999年 サウジアラビア)

文化勲章(2000年 日本)

ウルフ賞(2001年 イスラエル)

ロジャー・アダムス賞(2001年 アメリカ合衆国)

ノーベル化学賞(2001年 スウェーデン)

※ルテニウム錯体触媒による不斉合成反応の研究。有機化合物には原子の構成や結合順序が全く同じでも、右手と左手の関係のように、立体構造が左右の関係にあり異なっているものがある。この右手形と左手形の物質を選択的、かつ触媒的に化学合成する手法=不斉合成反応を確立した功績により受賞された。

(掲載開始日:2025年8月22日)

野依先生がお考えになる博士人材の価値を教えて下さい。

日本国憲法の第23条には「学問の自由は、これを保障する。」と美しく書かれています。この条文について、私は「学問」とは与えられた課題に対してその解を導き出す行為ではなく、自由な発想で未知や不可能に挑み、その解に向かって創造的に取り組むことに本質があると解釈しています。私自身もこの考えに基づいて研究者人生を歩んできました。

学問を担う研究者には自主性と自律性が何よりも大切です。学問は未来へ向かう人間の知的行為ですが、過去から現在に至る流れの延長上に未来が姿を現わすものではありません。他者から与えられる既存のテーマを追い掛けていては、未来を引き寄せる当事者になれません。

だからこそ、瑞々しい感性や困難に立ち向かう気概を持った若手の博士人材にこそ、未来を引き寄せる学問を担って欲しいのです。私のような年輩の博士たちは、長年の研究者人生を通して第三者の研究成果を評価する “分別力” は備わりますが、もはや自ら未知や不可能へと挑む原動力にはなりません。若き研究者の “時代を切り拓く知性と感性” に期待するしかありません。

博士人材が創造性を発揮するために大切なことは何でしょうか。

もちろん、若い博士人材の誰もが期待される成果を得る訳ではない。創造性の発露には、狭い範囲に閉じ籠もらず、外の世界に存在する「異」との出会いが不可欠です。異とは、自分の中にない感性や価値、判断基準、知見、習慣など、自身の持ち合わせない特質の全てです。そうした異質なものに敬意を払い、刺激を受け、視野を広げ、自らを見つめ直し、気づきやひらめきや貴重なヒントを得ることで、研究の意欲や水準が一段、二段と上がります。

このことは、同じ大学にいつまでも留まらずに、あえて複数の研究機関を渡り歩く意義にも繋がります。事実、ノーベル賞の受賞者は受賞に至るまでに平均して4.6か所の学術機関や研究機関を経験しています。その意味で、私は海外への武者修行は研究者としての成功に不可欠だろうと考えています。グローバルな環境や研究人脈からは、国内では期待や想定ができなかった成長を得ることが往々にしてあるのです。もちろん、一般論で、生粋の日本研究者として成功された方もいらっしゃいます。

博士人材がどれだけ多くの優れた研究者と巡り会うか…それが創造的研究の起点や加速となり、研究の成功率を高めるのであれば、日本のアカデミア側はブレイン・サーキュレーション(頭脳循環:人材環流)の格段の促進に努める必要があります。大学院にとって、同一大学の学部の4年間を、単なる予科とみなしてはなりません。学生の囲い込みは学生自身、また大学にとっても良くない。他大学の学部から大学院進学者を積極的に呼び込み、一方で学部卒業生を国内外の他大学の大学院に送り出すような流動的な環境の中から、中核的な研究の担い手が育まれます。こうした循環性の重要さは、博士学位取得後も同様で、産業界に進み研究や開発の最前線に立った時に、異との接触が成果に直結するケースが明確に見られます。近年の学術や技術のブレイクスルーは、国境を越えて、また専門の異なる複数人の共創から生まれています。

博士人材の活用に関する日本の産業界への提言をお願いします。

産業界における研究・開発組織の多くは、自律的なアカデミアとは異なり、緻密な計画を立ててそれを徹底管理する “目標必達型” となっています。しかし、内実は計画通りに研究や開発が進み、予定期日内に成功を収めることは稀です。その研究の難易度や到達目標が高ければ高いほど、障害、停滞、遅延に見舞われることは当然です。そうした困難を克服するには、不退転な決意と地道な忍耐力が必要となります。しばしば孤独との闘いです。そして、今までの人類の画期的な研究成果の殆どは、こうした壁を苦闘の末に乗り越えて到達したものです。困難との遭遇は機会でもあります。

一方で、数ある企業の研究プロジェクトの中には、計画上では予期していなかったような飛躍的な成果が生まれるケースもあります。そのような研究の急速な前進は、往々にして若い博士人材の斬新なアイデアが起点になっています。創造力に溢れる優れた博士人材が、化学反応を早める触媒のような役割を果たすのです。

社内の画一的なOJTで育ったメンバーだけでは明確に限界があります。そして、温度や㏗などの作用条件を整えることで活性化する触媒と同様に、触媒の役割を果たす社内の博士人材にも適切な環境が必要です。私は常々、若手研究者たちに「Be a Catalyst!…世界を大きく変える触媒であれ!」と伝えています。

そこで私が企業側にお願いしたいのは、博士人材たちの研究過程を厳しく管理・拘束し過ぎないことです。自由闊達に研究に打ち込める環境を提供することで、彼らは誇りと自信、そして責任を持って創造的な研究成果を送り出し、世界を変容させる触媒の役目を果たしていくことでしょう。

研究に奮闘する博士人材に、先達として励ましのお言葉をかけて頂けないでしょうか。

科学研究者にとって最も大事なことは、第三者の評価ではなく、“自らの人生の物語性” であると私は考えます。科学者に限らず、いったい自分は何者だったのか、と問うてみる。平坦な道を効率良く歩むような人生を送ったのでは、後のち本物の感動を味わうことはできません。様々な困難に挑み、自ら克服したという体験こそが、人生を振り返った時に最も深く心に刻み込まれているはずです。そうした観点で、研究人生の入り口に立つ若手の博士人材は、これから克服すべき課題に挑戦する機会を、自ら手繰り寄せることが出来る立場にいる筈です。

ちなみに、一般的にサイエンス(科学)は本質解明への挑戦であり、“発見” を目指します。テクノロジー(技術)は不可能への挑戦であり、“発明” を目指すという違いがあります。そして、私が歩んできた触媒科学の成果は発見と発明の双方を包含しています。私自身のかつての困難とその克服ですが、私は水素分子を操って左右非対称の分子を作り分ける「不斉合成(ふせいごうせい)」の理論と技術を大きく進展させることでノーベル賞の受賞に至りました。成功の鍵は、活性の高い金属原子と特別な有機分子を組み合わせた不斉触媒の設計でした。

その最初の開発には6年もの年月を要しました。当時、最高の金属と称されていたロジウムと、端正なかたちのBINAPという独自の分子の組み合わせることで新触媒の発明に成功。周囲の関係者から多大な祝福を受けました。ところが、しばらくしてこのロジウム-BINAPの想定上最良の組み合わせは、理論的に最悪であることが判明したのです。成功を収めた達成感の後ですから、ここから悪夢の時代が始まりました。

しかし、「自分たちのBINAPは最高の分子であるはず」の信念は揺るがない。足りないのは自らの化学への無理解である。さらに6年間を費やし、BINAPはそのままに、ロジウムをルテニウムに変更することで理想的な触媒を発明しました。科学は無限に拡がり、研究者は謙虚でなければなりません。私たちが学んだことは「思い込み」ではなく「思い入れ」の大切さです。私はその後20年近く、この化学の発展にかかわりました。

私は “ Be a Catalyst!” という触媒を比喩とした活躍への期待に加え、もう一つ若手の博士人材に伝えたいのは、“決して野生を失わないで” ということです。社会に従順な存在に陥る状況を「人類の自己家畜化」と言いますが、論文や特許数で管理される研究生活では、自らの物語を描くことはできません。「千万人といえども我往かん」で、自発的でユニークな発想と行動からイノベーションは生まれます。是非、皆さんも自分の足で立つ研究者、技術者となり、世界を変容させる存在になって下さい。

本日はお忙しい中、長時間に亘りご協力頂き、ありがとうございました。

第11回 野依フォーラム若手育成塾 レポート

【野依フォーラム若手育成塾概要】

日時・場所

2025年7月25日(金)〜26日(土) 名古屋大学 野依記念物質科学研究館

参加対象者

有機化学及びその関連分野(高分子化学、超分子化学、ケミカルバイオロジー、錯体化学、触媒化学、光化学、材科化学、マテリアルズ・インフォマティクスを含む)の博士課程学生及び博士研究員。かつ将来企業で活躍することを志望している。

参加企業

AGC株式会社、株式会社カネカ、株式会社島津製作所、住友化学株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、高砂香料工業株式会社、東レ株式会社、日本曹達株式会社、三井化学株式会社

野依フォーラム若手育成塾組織委員会(主催)

委員長:丸岡 啓二(京都大学大学院 薬学研究科 特任教授)

中 寛史(京都大学大学院 薬学研究科 准教授)

竹崎 宏(東レ株式会社)

藤田 照典(中部大学 先端研究センター 大学院経営情報学研究科 経営学専攻 特任教授、元三井化学株式会社)

槙尾 晴之(三井化学株式会社)

満田 勝(中部大学 先端研究センター 特任教授、元株式会社カネカ)

森澤 義富(AGC株式会社)

※敬称略

実施内容(1泊2日の合宿形式)

野依先生による講義と質疑応答(目的:ノーベル賞受賞者から科学的思考や研究への向き合い方について深い示唆を得る機会を提供)

11名の参加者全員による英語での研究発表と質疑応答(目的:国際的なコミュニケーション能力と専門性の両方を高める機会を提供)

企業研究者からの話題提供(目的:企業でリーダーシップをとる研究者の講演を通して産業界の最前線の知見に触れる貴重な機会を提供)

・満田 勝氏 (中部大学 先端研究センター 特任教授、元株式会社カネカ研究所長) 「次世代研究開発リーダーへの期待」

・山田 由美氏(フジクラ株式会社 新事業創生・研究開発部門・戦略センター長) 「研究開発キャリアのリアル:大企業とベンチャーの間で」

・大倉 正寿氏(東レ株式会社 フィルム研究所 シニアフェロー) 「次世代製品・技術開発」

グループディスカッション(目的:特定のテーマに沿って参加者間で議論を深め、協調性や問題解決能力を養う)

懇親会(目的:参加者、組織委員、企業研究者間の人的ネットワーキングの形成)

過去の回の参加者の声(抜粋)

「他の学会には無い、企業の生の苦労話などが聞けてとても貴重な経験ができた」

「普段は恐れ多くてとても話しかけられないような大先生方や企業の方々とのお話ができたのは、とても良い経験になった」

「今回、自分たちが味わえた経験や良い意味での優越感を是非とも後輩達にも味わってほしいので、来年も是非、若手育成塾を開催して欲しい」

【野依先生による講義サマリー】

私も産業界を志望する学生だった

私自身は工学部出身で、当時は優秀な学部卒業生ほど有名企業に就職する時代だった / 私は勉強ができなくて、大学院という病院に入って治ってから産業界に入るつもりだった / ところが当時の指導教授に「私の助手になれ」と通達され、私の夢は潰えた(笑)

日本の大学・産業界の研究力の現況

競争力が著しく低下している / これは明確にリーダーの失態/私には権限はないが責任を感じている / 研究費を見てもこの20年間で増額はほとんどない。米国は3.1倍、中国は28.4倍、韓国は6.6倍なのに / 研究費は経費ではなくリターンのある投資 / 日本の研究社会自身が、自分たちの価値観を狭く捉えている / 現在の国内の研究活動は管理化やデジタル化が進み、自律的な変革を阻んでいる / 本当の研究や教育の在り方を考えずに狭い視野で成果を見ている / 特許の質も低下、特許の貿易収支も赤字 / KPIを重視するのは良いが、1000点満点で800〜900点を取れば良いという考えが蔓延り、1万点や10万点を目指す気概が見受けられない

博士は状況を変え得るリーダー候補

資本投資効率を究極に高めるのは、博士の気概から生じるイノベーション / 産業界にとって博士は進化を促す触媒のような存在であるべき / Doctors, Be a Catalyst!…皆さんには、自らの価値を高め、最も意義のある社会の反応を促進する触媒になって欲しい / 専門知識人として、物事や社会を正しく動かす触媒になって欲しい / 例えば半導体を開発したウィリアム・ショックレーは、異次元の触媒として働いた / 現在の科学技術の研究プロセスは持続可能だと思っていない / 過去10数年の国の経済成長率はせいぜい3%以下だが、研究成果は10%以上の成長が必要 / 皆さんのように優れた触媒候補が有効に機能するには、適切な環境整備も必要 / 触媒も適切な温度、溶媒、㏗、濃度が揃わないと働かない

米国における実例

1945年以降の米国社会の発展は、科学技術が進化した結果 / 例えば1990年のゲノムプロジェクトに米国政府は30億ドル(当時の為替で約3000億円)を投じたが、10年かけて1兆ドルの利益を獲得した / 我が国の科学技術政策は決断力に欠け、米国の1/30しか研究資金を投じていない。グローバルで見ると蚊帳の外の存在になっている / 大企業も研究において計画管理自体を目的化してしまっている / そこで皆さんの勇気ある気概が触媒的な役割を果たし、現状を変える可能性になる

博士たちへの提言

産業界に進み、社会をより良くする皆さんを応援したい / 産業界進出は企業への就職だけではない、思い切って起業することも考えてはどうか / 家を出て野生に帰ることで夢に近づける / 米国の大学生は大企業や大学に留まるのではなく、もっと大きな夢を描いている / 皆さんのビジョンの実現は、自ら起業することで成り立つのではないか / 世界の平和と安定は、皆さん自身にかかっていることを自覚して欲しい