博士の先達に聞く

博士人材の持つトランスファラブルスキルを発揮し、 燃焼から電池へとテーマを移し研究を拡げた大阪大学津島教授。

-

-

日本のアカデミアを牽引する旧帝国大学7校の中でも特に産業界との共同研究・共同開発に注力していることで知られ、数々の成果を世に送り出してきた大阪大学。

現在も幾つもの共創プロジェクトが進行しており、そのいずれもが、次世代社会の扉を開ける先端技術であると期待されています。

今回紹介する大阪大学大学院工学研究科の津島将司教授も、走行中にCO2を排出しないゼロエミッション車の一つである燃料電池自動車の車載用燃料電池のコア技術や、風力発電や太陽光発電の二次電池として有望視されているフロー電池の研究における世界のトップランナーとして大手有力企業と共に研究を進めておられます。

そんな津島先生に、カーボンフリーに向かって最先端のエネルギー技術に挑むまでに至った研究者としてのキャリアの変遷と、博士人材が世界を変え得る力を持つ理由についてお聞きしました。

(掲載開始日:2025年4月25日)

津島先生が取り組んでおられる次世代電池に関する研究内容をご紹介下さい。

私が研究対象としているのは、固体高分子形燃料電池と、レドックスフロー電池です。いずれもカーボンニュートラル社会の実現に大きく寄与できる可能性を持った発電および充放電のためデバイス・設備であり、その実用化が社会から大きく期待されています。

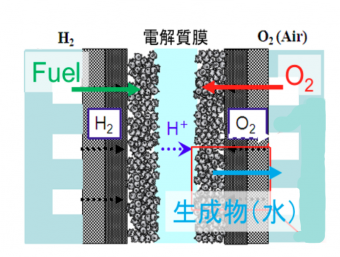

一つ目の固体高分子形燃料電池は、次世代ビークルとして期待される燃料電池自動車(FCV: Fuel Cell Vehicle)のコア技術であり、国内ではトヨタ自動車と本田技研工業が完成車の製品化を実現させています。

私が今も車載用の燃料電池を想定した研究を継続しているのは、もっともっとエネルギー効率や性能が格段に進化すると考えられるからです。その具体的な研究内容は、主に電極や電解質膜の構造と材料の検討です。

まず、燃料電池の電極はその表面で電子を受け渡しすることになりますから、より大きな電力を作るには表面積の確保が大切であり、そのために多孔質となります。そして、穴の開き方や空隙率(くうげきりつ)で反応が大きく変わります。また、そこに水素と空気を送り込み電気化学反応によって電力を生むのですが、その際に水が生成されます。そこで、より大きなエネルギーを効率よく得る鍵は、効率の良い「反応」と「輸送」(水素・空気の供給と、水の排出)になり、当研究室では物質・材料の空間配置と動作の最適解を追求しているのです。

こうした研究は誰も手掛けていない実験や解析手法を必要とすることが多く、反応輸送現象を可視化するためにX線の顕微鏡を国のプロジェクトで新規に製作して頂くこともしています。

私たちはこうして得た研究成果を理論として論文にまとめるだけではなく、シミュレーションと実験を繰り返して実際に構造の設計と製造まで行います。材料の創成からデバイスの性能評価・解析までを一貫して行なっているのです。

最新の成果としては、マイクロインクジェットプリンティングによる新規電極構造を構築しました。また、こうした研究を進める中では、産業界との技術交流や製造に関する協力も積極的に行なっています。

もう一つのレドックスフロー電池とは、液体の中にエネルギーを貯める電池です。

設備としては大型になりますが、低コスト・長寿命で、大量の電力貯蔵が可能であることから、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー量の変動(太陽光発電は日照時のみ、風力発電は一定の風速がある場合のみ発電)を補うための蓄電池として有望視されている技術です。特に長期にわたって蓄電性能が低下しない長寿命である点はエネルギーインフラ設備として優れており、再生可能エネルギーの本格的な普及に大きく貢献することが期待されています。

身近なスマートフォンに指摘されているように、現在の電池の主流となっているリチウムイオン電池は5年〜10年で大幅に蓄電性能が劣化しますから、レドックスフロー電池の実用化を再生可能エネルギー社会に取り組む人たちが心から待ち望んでいると言っても過言ではないでしょう。

現在の課題は、エネルギー変換効率の向上であり、当研究室では新規セルと電極構造による性能上限への挑戦を図っています。こちらも性能向上の鍵となるのは固体高分子形燃料電池と同じく「反応」と「輸送」であり、実際に究極の電池構造を目指した取り組みでは、「反応」と「輸送」を促進する流路・電極構造を設計したことによりセル全抵抗を約50%低減させることに成功しました。

津島先生が博士課程から現在の教授職に至るステップを教えて下さい。

実は私が大阪大学で博士の学位を取得した際のテーマは「電池」ではなく「燃焼」でした。クルマに興味を持って大阪大学の工学部に入学した私が、自動車エンジン技術の要である燃焼工学の研究室を選んだのは自然なことでした。博士の学位も噴霧燃焼に関する研究で取得しています。

その後、日本学術振興会の特別研究員(PD)に採用されて、イギリスのインペリアルカレッジ・ロンドン機械工学科で1年にわたって留学研究を行いました。同カレッジは熱流体において世界的な研究実績があり、学ぶことは多かったですね。

そして契約期間が終わり、日本に帰国してアカデミアで研究職のポストを探し始めた時に、東京工業大学大学院理工学研究科 機械制御システム専攻の助手のポストの紹介があったのです。

研究テーマを燃焼から電池へとスイッチしたのは、東工大に就職してからです。大学からは医療用ではなく産業用のMRI(核磁気共鳴映像装置)を導入したので、この装置を活用した研究を進めてほしいという依頼が起点でした。私は燃焼の研究に一区切りをつけ、この装置を使用して燃料電池の膜の水分状態を解明する研究に没頭しました。

燃料電池という次世代エネルギーデバイスの研究を通してエネルギー問題に貢献したいという想いが沸き起こりましたし、燃料電池自動車開発のコア技術に関われることもモチベーションになりました。

博士人材が研究職のキャリアを歩むにはどのような姿勢が必要でしょうか。

燃焼と電池では反応など一部に通底する部分はありますが、求められる専門知識の大半は大きく異なります。ですから、テーマを大幅に変更することに躊躇しなかったわけではありません。

しかし、実験プランを構想している時に、燃焼の研究は学部最終年の1年に加え、修士と博士の5年、そしてPDの1年の、併せて7年間に過ぎないと思うと、同じ年数をかければ電池でも同レベルの研究に到達できるという考えに至りました。燃焼で得た研究の進め方やリサーチのノウハウ、論文の執筆スキルはそのまま活かせると思うと、さらに早く電池に関する重要な知見を獲得し、新しい成果を生み出せるのではないかという期待も出てきました。

そして、これこそが博士人材が博士課程を通して培うことのできるトランスファラブルなスキルと言えると思います。社会にとって解決すべき重要な課題は未来永劫同じ内容のまま続くのではなく、社会の変化や解決策に応じて新たに形を変えた出現を繰り返します。

研究者も一生にわたって同じテーマを追い続けるのは現実的ではありません。その時々に求められる、解決に向かう研究のベースとなる汎用性の高いスキルは、博士課程で磨くことができるのです。

事実、次世代電池の実現の鍵は「反応」と「輸送」であると述べましたが、これは全く分野の異なる研究領域に当てはめて考えることが可能です。例えば生体の代謝も突き詰めれば「反応」と「輸送」です。このように、培った研究ノウハウを多種多様なアプリケーションに横展開していくことが可能だと多くの博士人材が理解すれば、研究テーマのスイッチにもっと大胆に挑戦するようになるのではないでしょうか。

津島先生が主催されている研究室の博士人材にはどのような進路がありますか。

当研究室の学生が希望するキャリア、あるいは卒業後に就職した進路は様々です。ただ、次世代電池の研究と開発に心血を注いできただけに、エネルギー関連がほとんどです。

アカデミアで研究を続ける人はエネルギー問題の解決に寄与できる研究を継続していますし、エネルギー事業者や電力会社など社会インフラを担う企業に研究者として就職する学生も少なくありません。もちろん自動車メーカーの研究開発を担っている卒業生もいます。

津島先生が研究に加えて注力しておられるキャリア支援についてご紹介下さい。

私は2024年4月からキャリアセンターの室員に任命されました。これまでも総長補佐の立場で工学部と工学研究科の学生に向けた就業支援を行ってきましたし、高校生を対象に高-大接続で逸材を発掘し高度研究の場に導く「SEEDSプログラム」の運営にも携わってきました。私自身、研究での成果を追求することに加えて、次の時代を牽引する研究者と技術者の育成に貢献したいと想い続けてきたのです。

これからキャリアセンターでは、日々膨大なカリキュラムをこなすことで多忙な学生たちが、もっと自由に自分の興味の赴くままに授業を選択したり研究を進めたりできる環境を提供したいと考えています。それによって、望む企業に就職するという表面的なキャリア支援ではなく、自分の未来を自分で設計してもらうことで優れた研究者や技術者に導く真のキャリア支援になるのではないかと考えています。

博士・ポスドクのキャリア支援についても同様の考えです。

如何にして日本全体の研究力を底あげしていくか。それには博士人材が自由な発想に基づいて、新たなことに挑戦できる環境が、今まで以上に整備される必要があると思います。博士人材一人一人には、研究で忙しい中、余裕のある時間をつくり、人と出会い、自らを耕す努力を続けることを期待しています。

津島先生ご自身はどのような学生時代を過ごされたのですか。

高校生の頃はF1が流行った時期であり、車両のデザインや先端技術による性能向上、そして、世界中のレースを転戦することに憧れを抱いていました。その延長で学部4年生からエンジン性能に直結する燃焼工学を追究する研究室に所属したのです。

ところが周囲のクルマ好きの学生たちのクルマに対する熱量の大きさや博識さには敵わないことを実感し、自動車のエンジン開発を目指す将来は諦めました。同時に世界で最初の現象や理論解明に立ち会うことができるという研究の面白さに触れて、アカデミアの研究職への道を選んだのです。

博士・ポスドクへの応援メッセージをお願いします。

博士人材には、自分自身の専門分野を基盤として、継続して一つのテーマを考察し、実践する能力(専門力、思考力、あきらめない姿勢)、すぐに役に立つかどうか分からないが新たな分野を学ぶ能力(好奇心・興味)、繋げて思考する能力(俯瞰力)、他と積極的に関わる能力(コミュニケーション力)が身についています。

また、博士号を取得するという目標を立てて、周りの人たちとは違う選択をした研究者に敬意を表します。皆さんが活躍することで、後に続く学生の選択肢も拡がり、日本の研究力が高まると期待しています。貪欲に、野心をもって、多いに発信して下さい。

そもそも研究とはうまくいかないものですから、そんな時ほど、同じ世代の繋がりを大事にして、自身を奮い立たせ、邁進して下さい。